01、黑色产业链的兴起

近年来,健身房、美发店、教育培训机构等预付式消费领域频频出现商家“卷款跑路”现象。在这些事件背后,往往隐藏着一个新兴职业群体——职业闭店人。

这些“专业人士”专门为经营不善的商家策划实施 “卷款跑路方案” ,从中牟取利益。他们在商家面临关闭或经营不善时介入,主要任务是最大程度减少商家的经济损失,同时采取涉嫌违法的策略逃避责任。

职业闭店人的操作通常分为三步曲:首先评估商家负债情况,按负债总额收取10%-15%的服务佣金;接着协助商家更换法定代表人、缩减注册资本;最后以店庆、年终回馈为名,开展低价大型促销活动,吸纳最后一波资金后迅速消失。

这些操作表面上是合法的商业变更,实则构建了一条隐蔽的黑色产业链,不仅侵害消费者权益,更严重扰乱了市场秩序,冲击社会信用体系。

王某的遭遇正是职业闭店人操作的典型案例。2023年9月13日,涉案瑜伽店原法定代表人刘某与薛某亮签订《转让协议》,将公司100%股权转让给薛某亮。

令人蹊跷的是,第二天(9月14日)薛某亮就完成了公司法定代表人及股东身份的变更登记,成为该公司唯一股东。更令人震惊的是,仅仅半个月后,该公司就申请了注销。

在注销材料中,薛某亮提交的《清算报告》赫然写着 “债权债务已清理完毕;各项税款、职工工资已经结清” 的虚假陈述。同时,他还签署了承诺书,保证所提交材料和信息的真实性。

庭审中,薛某亮当庭承认:该瑜伽店尚有约200名会员,未消耗金额达40万元左右。他声称将会员转给了一家美发店,但王某等消费者明确表示:“我们报名的是瑜伽班,不同意去美发店消费!”

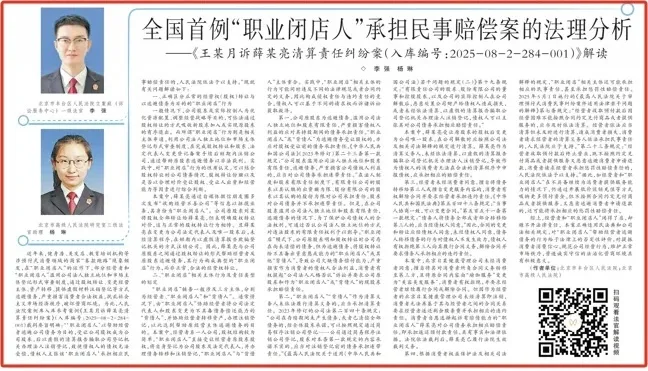

面对这一新型案件,北京市丰台区人民法院作出全国首例认定“职业闭店人”承担民事赔偿责任的判决。主审法官李强精准把握了案件的两个关键焦点:薛某亮身份的认定及其行为的法律定性。

法院经审理认为,薛某亮通过自媒体微信朋友圈多次发布 “收购经营不善公司” 等信息招揽业务,其身份确为“职业闭店人”。公司原股东将股权全部转让给薛某亮时未明确股权转让对价,与正常股权转让行为相悖。

法律利剑直指职业闭店套路:根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十九条规定,薛某亮作为公司唯一股东,以虚假清算报告骗取注销登记,导致债权人无法申报债权,应当承担赔偿责任。

法院据此判决薛某亮退还王某会员卡剩余金额8260元。此案适用小额诉讼程序,一审终审,王某仅支付10元诉讼费,两个月内就完成了司法维权,高效维护了消费者权益。

04、裁判的辐射效应

这一判决的影响远超个案范畴。2025年3月发布的《最高人民法院工作报告》中,首例“职业闭店人”承担清算责任案被正式列入,成为推动法治进程的里程碑事件。

今年2月10日,国家市场监督管理总局出台的《公司登记管理实施办法》正式施行,其中第二十条特别针对虚假注销登记逃避债务问题作出规定,对恶意转移财产、逃避债务的注销行为亮起红灯,为遏制“职业闭店人”作恶提供了重要制度保障。

值得注意的是,今年5月1日施行的预付式消费司法解释明确规定,经营者收取预付款后终止营业,恶意逃避消费者申请退款的,可能承担惩罚性赔偿责任。

05、消费者的防身之术

面对职业闭店套路,消费者该如何保护自身权益?格高所给出以下建议:提高预付式消费警惕,对优惠幅度异常大的预付活动保持警惕,特别是经营状况不明的商家;及时固定证据维权,发现商家异常闭店时,立即收集合同、付款凭证、剩余服务证明等证据;多渠道寻求救济,向市场监管部门投诉或公安机关报案,并且可分别或一并起诉原股东和职业闭店人。

预付式消费纠纷中,消费者应当了解自己的六大权利: